Di tengah derasnya konten digital yang penuh sensasi dan opini kosong, sebuah podcast bernama Dear President hadir dengan pendekatan berbeda.

Dear President hadir tanpa narasumber, tanpa efek suara, dan berdurasi maksimal 15 menit. Menampilkan tiga jurnalis senior memilih jalur sunyi: menyampaikan kritik, saran, dan kegelisahan langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

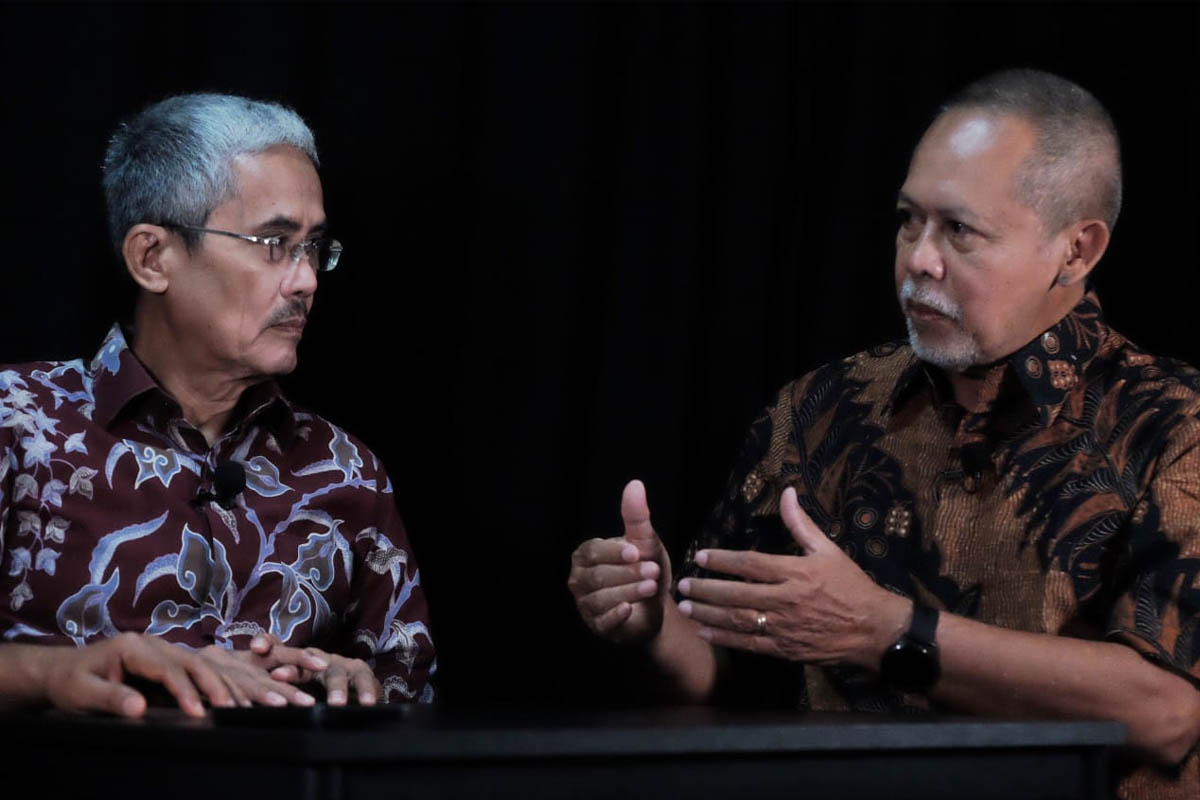

Podcast ini digagas oleh Haris Jauhari, Didi Suprianto, dan Nugroho F. Yudho. Awalnya, Nugroho hanya “diajak bergabung”, namun kini menjadi bagian penting dari trio yang tak segan menyentil Istana dengan pendekatan jurnalisme yang jujur dan berani.

Konsep Dear President sangat tegas: setiap episode harus diarahkan kepada Presiden. Topik yang tidak bisa dikaitkan dengan kebijakan atau keputusan presiden akan langsung dicoret. Mulai dari isu sederhana seperti konten digital, hingga masalah kompleks seperti pangan nasional, semuanya dibungkus dalam narasi yang lugas dan berbasis data.

“Kalau tidak bisa nyambung ke Presiden, kami batalin,” ungkap Didi Suprianto.

Kritik Berbasis Data, Bukan Dugaan

Salah satu episode paling mencolok hadir pada edisi ke-100. Mereka membahas persoalan beras oplosan yang sebelumnya menjadi sorotan publik setelah seorang menteri menyebut nilainya mencapai Rp100 triliun. Alih-alih menyalahkan spekulan atau pedagang, mereka justru mengupas tuntas data dari lembaga pemerintah sendiri.

Produksi beras nasional yang mencapai 30 juta ton per tahun jauh melampaui kebutuhan dalam negeri yang hanya 22 juta ton. Namun ironisnya, impor tetap dilakukan dan stok menumpuk di gudang Bulog hingga 4 juta ton. Mereka mempertanyakan: jika suplai beras melimpah, kenapa masih ada tudingan soal oplosan?

“Kami tidak berspekulasi. Semua data kami ambil dari lembaga resmi,” kata Nugroho. Ia juga menegaskan bahwa menyimpan beras lebih dari empat bulan sudah pasti menurunkan kualitasnya, dan menyangsikan apakah tindakan tersebut murni strategi pangan atau sekadar upaya menyenangkan atasan.

Walaupun mereka tidak yakin Presiden benar-benar mendengarkan, beberapa respon dari elite pemerintahan kerap memberi sinyal bahwa Dear President sampai ke telinga yang tepat. Contohnya saat mereka membahas peran Gibran dalam proyek IKN—topik yang kemudian diangkat sejumlah menteri dalam waktu berdekatan.

Apakah itu kebetulan? “Bisa jadi. Tapi minimal, kita bicara hal yang memang penting untuk dipikirkan Presiden,” ujar Haris Jauhari.

Menolak Viral, Memilih Bermakna

Di balik kesederhanaannya, podcast ini hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap arus konten dangkal. Mereka menolak bergantung pada bintang tamu atau pernyataan bombastis demi angka penonton. Ketiganya sepakat bahwa mereka tidak membuat konten untuk menjadi viral, melainkan untuk menyampaikan suara yang jujur dan bertanggung jawab.

“Kami jurnalis. Kami punya tanggung jawab moral. Bukan sekadar memproduksi tontonan,” kata Haris tegas.

Dengan 100 episode yang telah tayang, Dear President membuktikan bahwa konsistensi, keteguhan pada prinsip, dan keberanian menyuarakan kebenaran masih punya tempat. Mereka tak silau oleh jumlah penonton, karena menurut mereka, satu penonton bernama Presiden jauh lebih berarti daripada jutaan yang hanya sekadar menonton.

Bagi mereka, Dear President bukan sekadar podcast. Ini adalah catatan suara dari warga negara kepada pemimpinnya—suara yang tak keras, tapi tajam; tak bising, tapi penting. XPOSEINDONESIA Foto Dudut Suhendra Putra