Film ini menjawabnya dengan pesan bahwa kepemimpinan sejati lahir bukan dari kekuatan fisik semata, tetapi dari kebijaksanaan, kasih sayang, dan keberanian untuk mengambil keputusan sulit.

Namun, Mufasa: The Lion King tidak sepenuhnya tanpa cela. Bagi beberapa penonton, kecepatan narasi di bagian awal mungkin terasa lambat, seolah film ini ingin memastikan setiap emosi dan konteks tersampaikan dengan detail.

Meski begitu, pendekatan ini sebenarnya membantu memperkuat ikatan emosional penonton dengan karakter, sehingga setiap momen puncak terasa lebih bermakna.

Pembangunan karakter Mufasa rupanya belum sekuat film pendahulunya, sehingga ada beberapa kali ketika penonton gagal mendapati kegagahan sosoknya sebagai singa jantan atau raja.

Lantaran film ini juga menyasar segmen anak di bawah umur, adegan brutal, perkelahian, atau perang antar kawanan tidak disajikan, namun hanya digambarkan dengan metafora-metafora yang menyedihkan seperti burung beterbangan dan musik-musik yang ironik.

Performansi suara dari para aktor juga patut diacungi jempol. Aaron Pierre sebagai Mufasa muda memberikan nuansa yang hangat, penuh emosi, dan meyakinkan.

Kelvin Harrison Jr. sebagai Taka/Scar memberikan lapisan yang lebih dalam pada karakter ini, membuatnya tidak sekadar antagonis, tetapi juga sosok yang bisa dimengerti.

Pengisi suara lainnya, seperti Seth Rogen dan Billy Eichner yang kembali sebagai Timon dan Pumbaa, memberikan sedikit sentuhan humor yang menyegarkan di tengah beratnya tema film ini.

Barry Jenkins sebagai sutradara menunjukkan kepiawaiannya dalam mengarahkan film yang memiliki beban nostalgia besar. Ia berhasil memberikan warna baru pada film ini tanpa menghilangkan esensi asli yang dicintai jutaan penggemar.

Jenkins menggali emosi dari setiap adegan, mengemasnya dalam visual yang megah, dan menyajikan sebuah cerita yang terasa personal dan universal sekaligus.

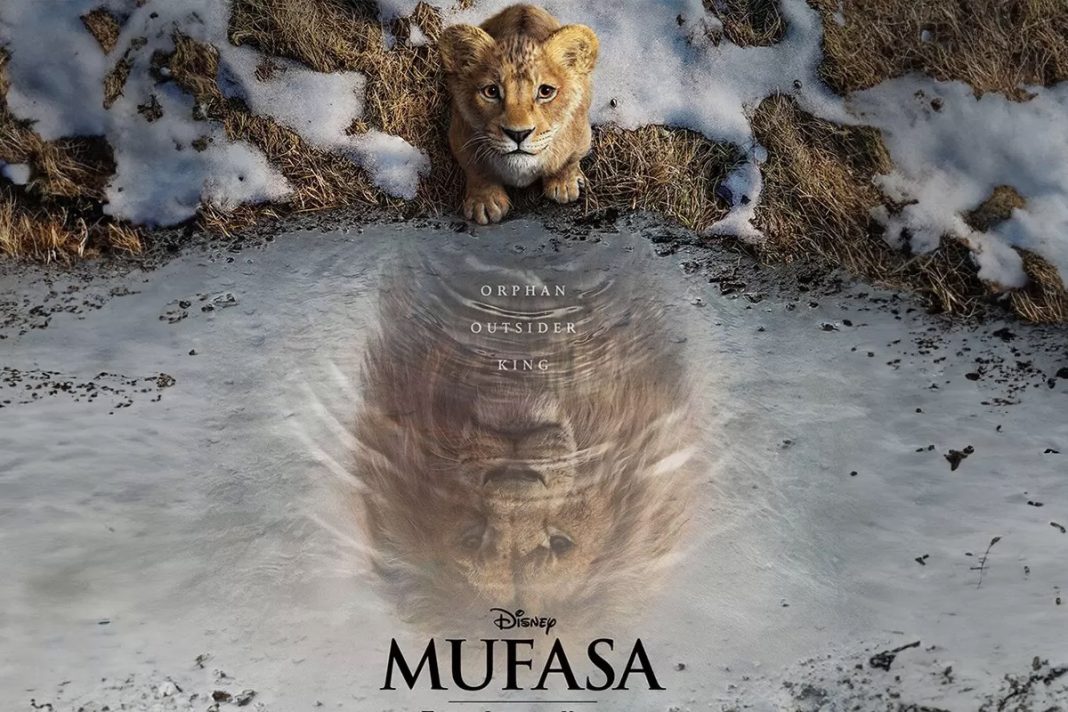

Mufasa: The Lion King adalah film yang mengingatkan semua bahwa di balik setiap pemimpin besar, ada cerita perjuangan yang sering kali terlupakan.